金沙娱乐- 威尼斯人- 太阳城 -澳门在线娱乐城狂妄港商:天天暴打大陆妻子还当我面勾引我的女朋友|大暴诈05

金沙娱乐,金沙娱乐城官网,金沙娱乐城app,金沙娱乐城,金沙赌场网站,金沙博彩,金沙集团官网,金沙赌场网站,金沙官网,金沙app,澳门金沙娱乐城官网,威尼斯人,威尼斯人官网,威尼斯人博彩,威尼斯人app,威尼斯人平台,澳门威尼斯人官网,威尼斯人网址,威尼斯人赌场,太阳城,太阳城娱乐,太阳城app,太阳城app下载,太阳城集团,太阳城赌场,太阳城网络赌博平台,太阳城集团官网,太阳城网站注册,太阳城注册网址,澳门赌场app,澳门赌场官网,澳门赌场在线很多地方统计过,激情杀人在命案总数里大概要占到6-8成,这里当然不包含连环杀手。

我读过一本书叫《理智向左,疯狂向右》,专门研究连环杀手的行为学,书上说连环杀手作案的时候,倾向于依照一种固定的方法。

固定的杀人方式背后,是一种定型的思维方式,他们会认定,这样杀人是一件正确的事。

不光谋杀,任何持续犯罪的人,比如小偷、诈骗犯都是如此,他们行动的时候根本没有罪恶感,因为在他们心里,事情本该如此。

在我整理刘志的《内部讲义》时,我发现他的心理也在慢慢改变,尤其是遇见红姐,并通过诈骗得手50万之后,他发现原来赚钱可以这么简单。

他后来多次在讲义中说到「骗有钱人的钱,世界才能更公平」,其实就是在合理化自己的行为。

拿着在厚街镇骗来的五十万,我突然明白了一句老话,撑死胆大的,饿死胆小的。和红姐辗转到了深圳后,一边找我哥,我俩一边过了段潇洒日子。

对于前十七年都在农村刨食的我来说,一切都是崭新的,纸醉金迷让我好奇。我揣着五十万“巨款”,决定要在深圳这个灯红酒绿的新世界,跟红姐一起迈入新世纪。

因此,我和红姐在深圳就像游龙入海,五十万没多久就被我俩花天酒地、鲜衣美食地花了大半。

估摸着还得在深圳待一段日子,张志勇这个名字一直梗在我心里,于是跟红姐商量,不如干脆联手,男女搭配搞诈骗,来钱快,就是换多几个身份的事儿。

但我俩靠着——红姐去勾引男人,我来仙人跳——做的几票万八千的钱,也就一两天的花销,跟五十万比起来,实在是入不了眼了。

而且红姐的胃口也越来越大,随时随地都在跟我研究,什么样的“猎物”是真有钱。

不仅如此,她还在物色猎物的过程中发现了自己的特长:模仿别人的声音。再加上她会化妆,这两个技能配合起来简直就像天生干诈骗的。

不过红姐想找的大猎物,迟迟没出现。她一度很沮丧,我安慰她说这事儿还得有天时地利人和。找不到大款,那咱就等,更何况,现在她有“手段”,我“头脑”还行,挣钱是早晚的事。

那天是阴历三月十五,红姐过生日,我说那咱俩得去吃顿好的,就去了家看着挺高档的酒店吃饭。

吃完饭时天已经黑了,我起身准备结账,红姐突然盯着我身后“哎呀”喊了一声,她自己站起来,顺手把我又摁回座位。

“李燕,你是李燕吗?”红姐朝我身后招呼,眼睛睁得极大,一脸喜悦。我转身去看,我们后面那桌坐了一对男女。

她穿着一身洗得发白的蓝色耐克运动服,头发贴在头皮上拧了个揪,挺窄的一张脸,薄嘴唇,高鼻梁,眼眶深深凹下去,有一种很累的感觉,跟我们村里随处可见的妇女没两样。

在深圳这段时间,那些恨不得把所有名牌logo都挂在身上的人,我也见了挺多,红姐说,那些人的打扮土,实际也掏不出来几个钱,不准我那么穿。

这个男的上身穿了件古驰的皮夹克,却搭了条灰色运动裤,看不出来牌子,但脚上又踩着一双黑得发亮的皮鞋,不伦不类的。

红姐一坐在这个李燕的旁边,热情地抓住她的手:“哎呀,我弟弟在广东念书,毕业后挣了点小钱,带我来旅游。”

我接过话茬把谎撒圆了:“红姐是我远房表亲,但她在我心里比亲姐都好。我爸妈离婚早,没人管我,是她供我上的大学。”

“没想到你还供出来个大学生。”李燕唏嘘,应该是信了这套说辞,“当初你……算了,不提了。现在也挺好,你算是脱离苦海了。”

我们聊得火热,把土大款晾在一边,他有点不乐意,吭哧了两下鼻子。李燕脸色一变,马上就不吭声了。

“这位是……姐夫?”红姐立刻跟土大款打招呼,“姐夫你别介意啊,我和李燕是同乡,好多年没见了。”

我其实一直在留意这个土大款,他从红姐坐下,眼神就没离开过红姐的脸蛋和身材。

红姐虽然长得不是特别美,但风情这玩意儿,怎么说呢,我有时候觉得红姐有点像《玻璃樽》里边那个女明星,往那儿一站就,男人心里就痒痒。

而且这段时间,红姐打扮保养一个不落,靠钱堆起来的魅力,那比在厚街镇的时候,高出好几个层次。

“你搞错咗,李燕系我哋保姆喇。”这个男的一张嘴,就是刺啦啦的粤语,听得人耳朵发痒。我一下就觉得不对劲,什么老板会带保姆出来吃饭。

“我叫姜宝山,幸会吖靓女,点称呼呀?”这个男的,直接靠在红姐旁边就不动了,又是捋袖子显摆金表,又是翻衣领显摆金链子。

“我姓方,叫我晓红就行。”红姐给我递了个眼色,又做介绍,“这是我弟弟,叫刘志。”

“幸会幸会,我刚刚听你姐讲起你,大学生,真唔错。”话虽然是对我说的,但他的眼睛一刻不离红姐的胸。

为了向红姐献殷勤,姜宝山主动付了我们那桌的饭钱,又掏出钱包拿卡,开了瓶洋酒,眼睛眨都不眨就划了六千。

那钱包一开一合,扎扎实实的一包人民币、港币,从我眼前划过去,很快又被塞进了他肥腻的兜后。

“食饭呀,唔要客气。”他殷勤地给红姐舀了一碗汤,“你哋内地食唔到咁好嘅嘢噶?”

红姐眉头微皱,虽说这一个月我们见多了香港人的傲慢,但这么直白地展露在面前,还是让人不爽。

姜宝山扫了一眼她手上端的盘子,脸“唰”的一下黑下来,哗啦一巴掌掀飞了盘子,腰果花生撒了服务员一身。

姜宝山破口大骂道:“打发乞丐咩?我从香港嚟跟你啲大陆仔做生意,有嘅系钱!睇唔起边个啊!”

服务员顿时被吓得脸色发白,一个领班打扮的男人跑了过来,和稀泥地训斥了服务员两句,结束了这场闹剧。

红姐心领神会,立刻切出笑脸:“都是这个服务员没眼色,也不看看咱们姜哥是什么人,用得着送这些上不了台面的东西?”

两句话,哄得姜宝山喜笑颜开,继续喝酒吹牛。服务员收拾完残局弯着腰准备离开,姜宝山突然发话:“等一下。”从钱包里扯出一张一百块丢在地上,“小费。”

两瓶洋酒下肚,姜宝山已经醉得眼神涣散。我假装上厕所,起身的功夫顺走了他的钱包。

原本打算把他的钱偷走,杀一杀他趾高气扬的威风。但我刚打开钱包,就被里面几十张不同地区、不同署名的银行卡吸引了视线。

这串卡号我再熟悉不过,那封索要我哥骨灰运费的挂号信里,写的就是这个卡号,张志勇,我这辈子都忘不了!( 大暴诈02 )

我顿时酒醒,没想到姜宝山的钱包里,有张志勇的卡,要是顺藤摸瓜见到张志勇,说不定就能找到我哥!

红姐还在给姜宝山灌酒,我对她打了个手势,又指了指现在喝得脸红脖子粗的姜宝山。

这是我和红姐这段时间联手骗钱,培养出的默契,轻点两下左边的太阳穴,表示这个人有问题;红姐连眨两下左眼,摸摸右边的耳垂,意思是让我控制住局面。

我立刻给自己倒了满满一杯酒,又拉着姜宝山喝起来,我说自己大学毕业,很想去香港发展,可惜没有门道。姜宝山立刻来了精神,拍胸脯说可以帮忙。

我留在桌上,换着法地拍姜宝山马屁,可原本醉到眼神涣散的姜宝山突然精神了,轰的一下站起来:“李燕呢?”

我一惊,醉酒的人突然无师自通,说起普通话了?来不及多想,姜宝山像一只失去方向的轮胎跌跌撞撞地朝女厕所冲去。

“不止呢,”红姐接过话茬,说:“姜宝山戴的劳力士我见过,和马江手上的那块一模一样。”

马江就是在厚街镇包养红姐的局长,现在因为杀人、贪污、拐卖人口,关牢里等着吃枪子呢。

红姐摇摇头,“那块表就是马江的,表带之前被我用戒指划过一道印,我怎么可能记错。”

“对了,这个姜宝山还是个‘假港人’。”我把他喝醉后冒出北方话的细节说了出来,“他应该只是早年偷渡去香港的大陆人,现在摇身一变成香港人了,还跑到深圳来装港商。”这种人在深圳很常见。

香港实施过抵垒政策,由中国大陆偷渡到香港市区(界限街以南)即得到香港居民的身份,一直持续到八十年代。

红姐叹了口气,“她的命也够苦了,我以为她嫁去香港能过好日子,没想到是当牛做马。”

红姐说,李燕是她的同乡,比她大个七八岁。90年前后,李燕就去深圳厂里打工了。没多久就抱上了香港富商的大腿。

1995年,李燕回过一次村里,当时红姐在家里被打得死去活来,她知道后,塞给过红姐一百块钱,还劝她赶紧跑。

然后,红姐就跑出来了,至于这一路怎么历经艰难,最后又沦落东莞,在发廊卖身,就是另一个故事了。

总之,红姐说,李燕对自己有天大的恩情。好不容易多年后重逢,红姐察觉到李燕不对劲,于是让我拖住姜宝山,把她带去厕所仔细询问。

没想到李燕第一句话,说的就是:“姜宝山不是好人!你带你弟弟赶紧走,千万别跟他掺和!”

红姐拽着李燕的胳膊问她到底是怎么回事,一碰她胳膊,才发现上面都是被虐待留下的伤痕,“我看到她浑身就没一块好皮”。

原来李燕确实不是姜宝山的保姆,俩人是正经夫妻。姜宝山也不是什么港商,就是个在香港开黑车的司机。

他们两人十多年前遇上,四十岁的姜宝山看李燕年轻貌美,连哄带骗地把她带到香港,结婚、生子。李燕说,当年有特别多大陆的年轻姑娘嫁到香港去,老夫少妻也很多。

姜宝山虽不是自己吹嘘的港商,但那个时候香港大陆之间,收入差距大,一个月能赚几千港币,在李燕看来已经是巨款。

二人浓情蜜意的时候,姜宝山还拿了两万多港币给李燕,让她回湖北农村老家修了两层小楼,李家在村里,结结实实的风光了一把。

风水轮流转,没多久家暴就落到了李燕的头上。姜宝山撕下自己伪善的面皮,暴露出暴力、凶狠、还有变态性癖的真面目。

红姐看着李燕身上的伤,忍住怒气问她:“那你怎么不跟他离婚啊?跑啊!你当时怎么教我的,你忘了?”

话还没说完,烂醉如泥的姜宝山就冲了过来。红姐立刻装作喝醉酒的样子,让李燕帮自己拍背,才把这件事糊弄了过去。

红姐带着我赴约,果然不出我所料,整场饭局姜宝山都在显摆自己有权有势,人脉广阔,话里话外就一个意思,只要红姐跟了他,回到香港,那一定是吃香的喝辣的。

随后几天更是如此,姜宝山天天和红姐见面,三番五次问红姐愿不愿意和他回香港,红姐有意吊着他,几次想找机会和李燕单独相处,都被姜宝山破坏了。气得红姐牙根痒痒,到最后也没问出什么有用的线索。

再这么拖下去不行,难保鱼儿脱钩,红姐跟我商量,就这几天,必须找机会问出点什么来。

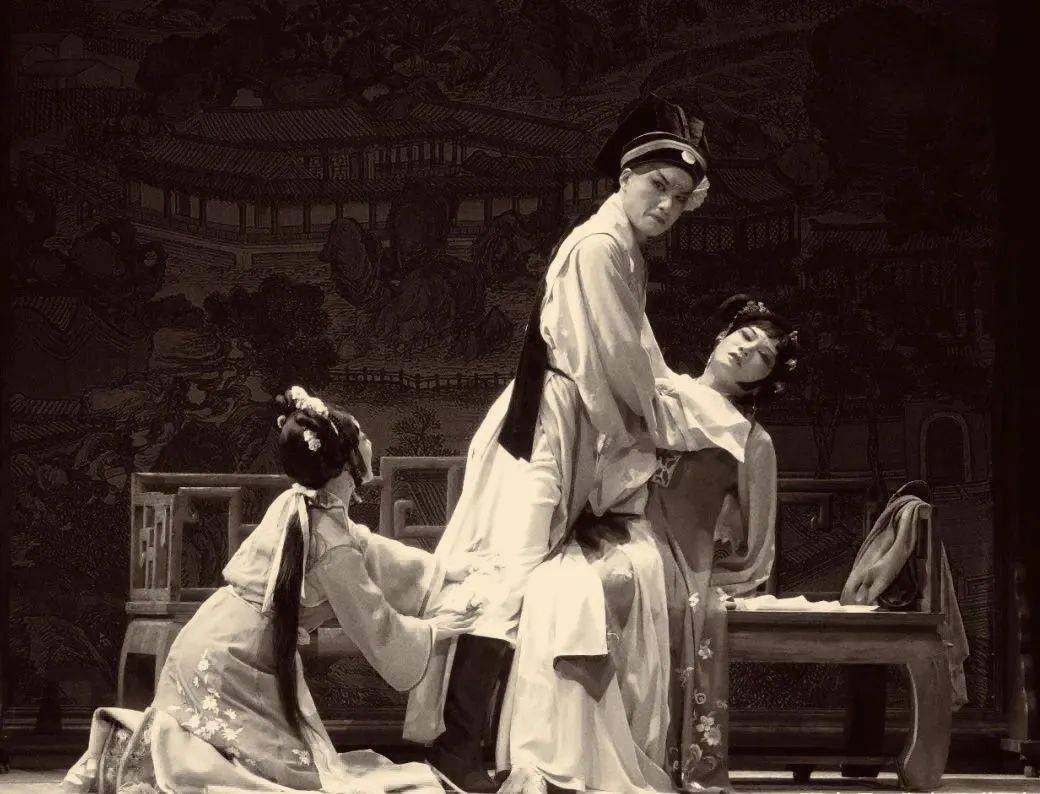

没过两天,姜宝山约红姐下午看戏。我到现在都印象深刻,是粤剧《救风尘》,我当时不感兴趣,后来才知道,讲的是一个叫赵盼儿的,有情有义,从恶霸手中救出好姐妹的故事。

台上的赵盼儿歌声哀怨,如泣如诉,我看到红姐频频拭泪,两眼通红。两个时代的,这是同时泪洒当场,一起哭命运不公啊。

我没什么耐心,只觉得姜宝山十分装逼,还不如去看电影。一转头,看到李燕坐在我们后排,也正默默地擦着眼睛。

我也正打算顺着姜宝山找张志勇,于是一拍即合,她带我一起,跟姜宝山去香港,而且这个姜宝山出手阔绰,肯定不是那种捏点小钱装大款的人,不如干脆搞局大的多捞点钱,一举好几得。

但现在去香港,唯一办法就是红姐先假意答应姜宝山的求婚。她随即给姜宝山打了电话,告诉他去香港可以,但是得带弟弟一起。

电话里姜宝山大喜过望,还说大学生现在在香港很抢手,承诺到那边帮我搞定工作。

姜宝山果然还是有两把刷子,普通人去香港,光是手续就得办好几个月,但他只花了五天就搞定了。

那几年香港的经济远远领先于大陆,一下渡轮,我就被码头上那些妆容精致,衣服洋气的男男女女吸引了视线。

原以为深圳就是人间天堂,没想到香港更是,街道两侧除了楼还是楼,马路上各种没见过的车,阳光耀眼,洒在街上,香港看起来更是流光溢彩,绚烂异常。

姜宝山不急着带我们落脚,而是先去湾仔的商场转了一圈,给红姐买了好几件名牌衣服,还有一只迪奥包。借红姐的光,姜宝山也给我重新置办了一身行头。

逛完街,我们四个人打“的士”回家,出租车左转右转,驶出商业区,又转进车流里,最后在一片密密麻麻宛如蜂巢的建筑前停下。这里好像是香港的另一面,繁华灯光都照不进。

一个看上去八九岁的小姑娘从楼梯上跑下来,一把搂住李燕的腰,怯生生打量我们,然后蔫蔫地开口:“妈咪,你们怎么还不回来,我好饿啊。”

我看了一眼红姐,她浑身都绷直了,问道:“姜宝山,李燕,这到底怎么回事儿?!”一个被骗婚的可怜女人,被红姐演得淋漓尽致。

楼里十分昏暗,连盏灯都没有,一条走廊里密密麻麻排着十几户人家,家家户户都门户大开,我边走边往里望,六七口人,挤在看上去也就十来平的蜂窝中,怕是连转身也难吧。

这里的男人穿着汗衫和拖鞋,半蹲在门口抽烟、吃饭;女人也是衣衫不整,披头散发,有的干脆连内衣都没穿,套着松垮的睡裙,提着水壶大摇大摆地下楼。

姜宝山的家靠近走廊里面,也就是个三十来平的小屋子,但有意地隔出了卧室、客厅。

连装模作样的港普都撤了,直接换成北方话:“我虽然不是港商,但赚的钱比大陆多多了。我要是港商我找你干什么,我找港姐去了!”

姜宝山直接承认他和李燕感情不和,打算下个月就离婚,回大陆确实是为了找个老婆。

姜宝山还在继续吹牛,一会儿说只要跟了他,他随便从指头缝里漏出点,就够红姐的大陆穷亲戚吃饱;一会儿又说,现在深圳想抱港人大腿的娘们多得是,你方晓红不要不识好歹。

既来之则安之,我用手点了三下下巴,让红姐再哭一会。我们得稳住姜宝山,要是他确实没什么钱,别的目的能达成也行,钱,有的是机会搞。

红姐呜咽了会,开始跟姜宝山讲条件:“要是这样,你说好的,会给我弟弟找个好工作,别再骗我了。”

姜宝山顿时喜笑颜开,那双手又要往她腿上摸去,这时他的手机响了,电话里说,要姜宝山立刻去码头接客人。他临走前,让李燕好好招待我们姐弟。

姜宝山一走,李燕就从厨房里走出来了。手里还端着一碗面,一口一口地喂给女儿。

李燕的眼泪忽然噼里啪啦地砸进碗里:“晓红,我让你不要来,不要来……你怎么还是来了?”

我让她俩先别哭了,目光转移到一旁的孩子身上,问李燕,她就是你跟姜宝山的女儿?叫什么名字,多大了?

吃饱后琦琦不一会儿就困了,李燕把她抱上床,又盖上了被子,确认孩子完全熟睡以后才敞开了话匣子。

我问李燕为什么不离婚。李燕叹了口气,“这里和大陆不一样。大陆人来香港就是一张‘单行证’,我跟姜宝山结婚以后,户口就被注销了,我和孩子的香港身份证都在姜宝山那儿,不知道能去哪。况且我也试过了的……”

李燕说她曾提过一次离婚。姜宝山当时没说什么,晚上收车回来的时候,提了一只麻袋,麻袋里传出小狗的嘤嘤声。

然后,他从厨房拿出一把菜刀,当着母女二人的面,一刀接一刀地捅进了麻袋里。敢跑,李燕和孩子就是这个下场。

“一个香港人娶好几个老婆,很常见。”李燕说。香港在1970年才废除一夫多妻制,有两个甚至更多个老婆实在是太正常不过了。譬如大名鼎鼎的赌王,四个老婆无数情人,常年霸榜娱乐小报。

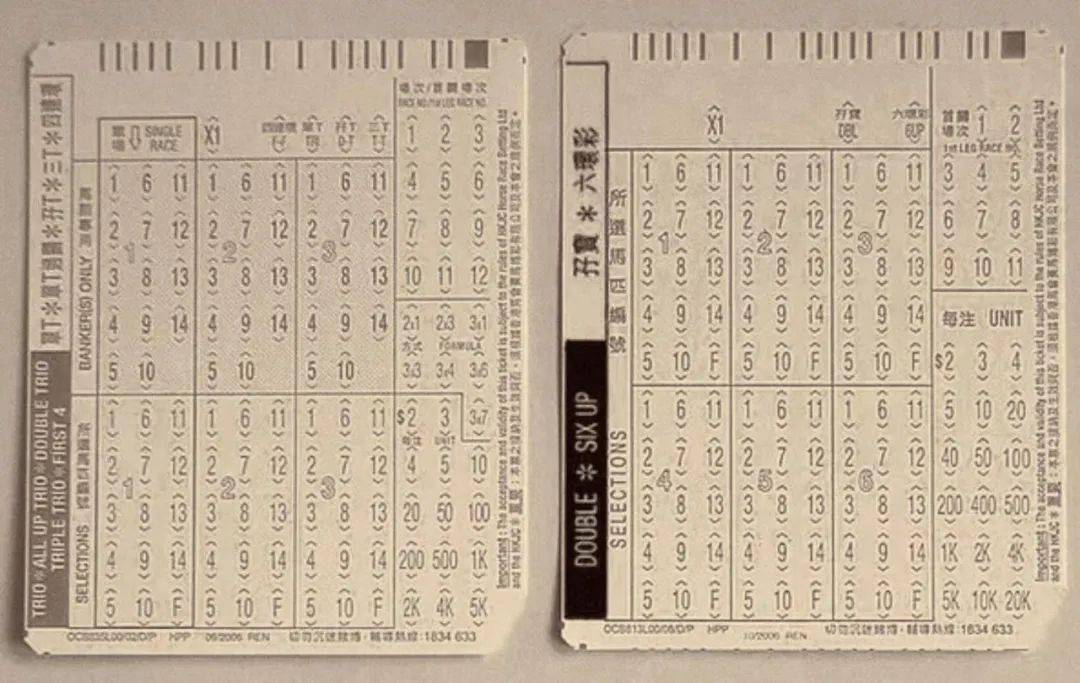

我让她俩聊着,自己在屋里转了一圈。屋子很小,前后左右不过十步就能走完,桌上乱七八糟的,堆满酒瓶、乐透彩、马票。

房间一角辟了块晾衣服的地方,衣架上挂满了大小不一的衣物,有的松松垮垮像个麻袋,有的又只有巴掌大小像块抹布,怎么看也不像这家人穿的。

这么小的空间,怎么会有浴缸这种占地方又不实用的东西,实在是“阔气”得奇怪。

红姐立刻进入角色:“姜宝山,我考虑过了,结婚可以,你们明天就去离婚,我也不想住在这里,你给我换个地方住。”

姜宝山一愣,明显不乐意:“离婚是早晚的事,你掐这个时间干什么?”随即眼睛一转,笑了:“你怕她影响我们办事儿?放心,我让她晚上滚出去,白天再回来。”

我连忙站了出来,挡在红姐面前。我本来就比姜宝山高出一头,加上这段时间吃得还行,身体也结实了起来,往他面前一杵,还挺唬人。

不知道是不是我的威吓起了作用,姜宝山在附近找了家酒店,开了半个月的房,给我和红姐暂时落脚,他答应红姐,会尽快离婚。第二天姜宝山又来找红姐,专门打车带我俩去伊利莎伯大厦商场里购物。

红姐也不客气,见什么要什么。可能是刷卡刷得姜宝山手抖了,一个不稳,他的钱包落到地上。我趁机弯腰帮他捡,又故意开口朝下,乱八七糟的卡、纸币、钥匙全部哗啦啦掉在地上。

“对不起啊姐夫,我不是故意的。”我赶忙蹲下帮着捡东西,故作诧异,“哎姐夫你这卡挺杂的啊,怎么有这么多大陆人的卡。咦,这张卡好像是我朋友张志勇的啊?怎么在你这里?”

他脸色如常,没有任何慌乱:“我不是专门拉大陆客人的吗,有些客人把东西落到车上,我就顺手收起来,下一次遇见的时候,就还给他。”

“姐夫你还挺‘学雷锋’啊。”他伸手接过卡,又插回皮夹子里,声音猛地阴森下来:“银行卡上那么多数字,你怎么就能一眼认出,卡是你朋友的?”

“张志勇是我在广东认识的好大哥,大学的时候我家里穷,经常在他那里蹭吃蹭喝,刷的就是这张卡,那卡的右上角有个牙印,就是有次喝多的时候我咬的,喏,你看。”

“姐夫,我这朋友到香港以后,就不联系我了,肯定发财了,怕我找他借钱,你知道他去哪里了吗?”

“我想想啊——”姜宝山摸着自己下巴,好似真的在努力回想,“我记得那天他让我送他去九龙。”

得到张志勇的线索,我一头扎进了九龙,每天早出晚归。而红姐的精力则主要放在姜宝山的身上,每天铆足劲儿地怂恿他赶紧离婚。

姜宝山最开始还糊弄一下,说快了快了,香港离婚的流程麻烦。一个星期之后演都不演了,直接亮出自己的嘴脸:“我香港人找你们两个大陆老婆怎么了?你们不是好姐妹吗,一块儿伺候我不是正好?”

红姐气了个够呛,说不管多少,一定得把他所有的钱都骗过来,让他变成穷光蛋。

顺着姜宝山给的线索查下去,发现张志勇是偷渡来的香港,曾经藏在九龙一家“乐园茶餐厅”里打工。

广东一带也很多从餐厅老板的口中,我终于了解了这个追查了一年多的男人——东莞人,一米六五左右的身高,瘦,沉默寡言,谨小慎微,平时被欺负了也不敢反抗。9

线索到这里就断了。红姐这边,说她软磨硬泡,发现姜宝山有张卡,里面有二十万港币,“你想个办法,先把这笔钱搞出来?”

“姐夫,玩不玩马?”第二天一大早,姜宝山像往常一样准备接红姐出去吃喝玩乐的时候,我拉开他的黑色桑塔纳,坐上后排,漫不经心道。

奇怪,这段时间的相处,我发现姜宝山虽然性格暴力,但非常善于伪装,从来不把心思挂脸上,不知道他今天抽的什么风。

我下了车,看见姜宝山从前排驾驶座的左下方,拿出一个小喷壶,对着车内一阵喷,一股空气清新剂的味道扑面而来。

喷完以后,姜宝山的脸色好了一些,又拿出一次性坐垫铺上,对我说:“老弟别介意,不是不让你坐,我这车经常拉客,不干净,你垫上坐。”

我老老实实坐在后排的一次性坐垫上,继续刚刚那句没说完的话:“姐夫,要不要一块玩玩马。我这两天认识个人,他有赛马会的内部消息,知道哪匹马会赢,咱俩一起买啊。”

姜宝山咧了一下嘴,明显不信:“这种小道消息,我一天能听八十个,都是骗人的。”

“是不是巧合,你试试不就知道了?”姜宝山思考了一会,从钱包里掏出一千块港币递给了我。

模仿笔迹对我来说不是个事,只要随便去买一张马票,把押注和金额改掉,最后再用自己的钱补给他,装作赌马赢来的就行了。我打算多放几次饵,让他吃点甜头,最后再怂恿他把所有的积蓄都拿出来,一把赢。

连续三次以后,我感觉姜宝山已经对我深信不疑了,给我的数额也从最开始的一千港币变成了现在的五万。而我为了放长线钓大鱼,也忍痛给他拿了十万块回来。

舍不着孩子套不着狼,我叮嘱红姐这几天顺着点姜宝山,让他相信她真心要跟自己过日子,后面才好收网。另一边,找张志勇又发现了新的线索。我查到一个之前和张志勇一起黑过来打工的同乡,他说张志勇的确在99年11月请过假,但是12月他就回香港了,找的是蛇头“大力哥”。

在香港自由行还没开通之前,从大陆去香港的限制非常多。一般都是偷渡,要么走水路,靠游泳“游”过去;要么就是找“蛇头”,靠藏在集装箱或各种进出口的货物里,被“带”过去。

不过蛇头哪有几个好人,除了偷渡,他们还干别的行当。那个张志勇的同乡告诉我,每年偷渡来香港的大陆人不知道有几千几万,但最后能安全落地的又有几个?那些失踪的人去哪儿了,根本没人知道。我花了不少钱,找到一个和张志勇一起偷渡过来的男人,这男的说,他们一共三个人,最开始藏在运往香港的集装箱里。

集装箱运到维多利亚港口,海关检查结束之后,各自的蛇头会来认领偷渡客。张志勇那天上了一辆黑色的桑塔纳。

。“老弟呀,小舅子!有些话,本来不该我来说——”姜宝山板着张脸,“你堂堂一个大学生,你姐姐供你读出来,花了多少钱多少精力,你现在沉迷赌马,实在不对!”这个一心想找两个老婆的,居然教育起我来了?有意思。

“我实在看不下去了,所以托人给你找了个证券公司的工作,事情都办妥了。”又粗又厚的手掌拍在我肩膀上,还用力地按了按,“走,我先带你做入职体检去!”

我跟着姜宝山来到他那辆黑色的桑塔纳前,还是一样的流程:他先拿出一次性的坐垫,铺满副驾、后排,又从车座下拿出小喷壶,仔仔细细地喷了起来。

“姐夫,你可真讲究,这个车已经擦得这么干净了,也没啥异味,怎么还喷啊?是不是怕我把你的车坐脏了。”

做完体检,姜宝山还专门交了一千港币的“加急费”,两个小时后我们就拿到了报告。乱七八糟的数据简称为两个字:健康。

姜宝山把报告单揣进兜里:“过两天,等星期一早上九点,到时候我亲自送你去。”

姜宝山不对劲。他看我的眼神让我想起了唐贡,想起了芝姐,想起了马江和赵莉莉。一种多次游走在危险中的本能让我汗毛炸立,当晚就把这件事告诉了红姐。

“是真的。”红姐骄傲地挺起高高的胸脯,“这半个月老娘下了死功夫伺候他,他终于答应和李燕离婚,跟我结婚。”

“孩子他不要,不过也不会给钱。”红姐说,“钱的话反正有你,他不是已经完全信任你了吗,到时候你再弄几局赌马,把他的钱全部骗出来。不过到时候咱们打个商量,分点给李燕和孩子。”

见我不说话,红姐拍拍我的肩膀,“咱们连马江和赵莉莉都能耍得团团转,区区一个姜宝山,算得了什么?给李燕的钱,从我那份里出好了吧。”

姜宝山约我们明天晚上去他家吃饭,到时候在饭桌上,他会正式向李燕提离婚,向红姐求婚。

第二天下午六点,天还没黑,我和红姐如约来到姜宝山的家,李燕正在厨房里忙碌,姜宝山坐在客厅里抽烟。“琦琦呢?”红姐问。

很快,一大桌子饭菜摆齐了,姜宝山从冰箱里拿出两瓶啤酒,给我们每人倒了一杯。

“晓红愿意跟我,那是我的福气。李燕,以前是我对不起你,以后离了婚咱们还是朋友,孩子归你,有啥需要我做的就开口。”

姜宝山站起身,满了杯酒,要敬我:“刘志,你放心,以后你就和我亲弟弟一样,你在香港一天没站稳脚跟,姐夫就养你一天。”

我也假模假样端起酒杯,说:“姐夫,有你这句话就行了,我姐命苦,为了供我上大学,没过上几天好日子,我们姐弟俩不图你有多少钱,只要你和我姐过好日子,比什么都强。”

吃着吃着,我感觉脑袋突然特别沉,眼皮也直打架。我以为是自己喝太快了,使劲晃了晃脑袋,想出去吹吹风散散劲,可刚从凳子上站起来,两腿一软,咣当就倒了。糟了,中计了!

红姐赤裸着靠在地上,也是双手双脚被绑,胳膊上、大腿上出现一条条细小的血痕。尤其是那一对胸脯,遍布咬痕。

“怎么回事儿?”我挣扎着问红姐。红姐气喘吁吁地说:“咱们让姜宝山耍了!”

姜宝山在酒里下了药,我跟红姐都被他药倒了。只是红姐喝得不多,所以醒得也快,被姜宝山虐奸后,迷迷糊糊听到他打电话,说什么“健康……送货……十万……”

蛇头,黑色桑塔纳,张志勇的银行卡,马江的劳力士,装满空气清新剂的小喷壶……

马江虽然是局长,但他和赵莉莉狼狈为奸,拐卖未成年女孩;再联想起姜宝山主动带我去做体检,看到我体检报道上的“健康”时脸都要笑烂了的表情……

之前到处打听张志勇的信息时,听好几个人跟我讲过,香港鱼龙混杂,什么黑事儿都有,偷渡客中消失的那些人,很有可能是在香港被杀掉卖器官了。

如果我没猜错的话,姜宝山每一次出去“接客”,都是去拉被骗到香港的人,或者车上坐的压根就不是人,而是已经被取出来的器官!

透过卫生间门的缝隙,我看见鼻青眼肿的李燕双手也被绑着,拴在餐桌前,姜宝山正啪啪扇着她的脸:“让你听话跟我赚钱,还想跟外人一起搞我,你以为他们能救你?信不信我明天就找人,送你还有你生的那个赔钱货,一起给我卖逼去!”不一会儿,姜宝山拿着个麻袋走了进来,皮笑肉不笑:“怎么样?今晚的招待,还不错吧?”

姜宝山拿出马票摔在我脸上:“6月14号这张马票,赢了五万块,你从哪里买的?”

姜宝山一拳打在我的脸上,“6月14号沙田马场没开,整个香港只有跑马地开了。”

我被这拳打得眼冒金星,心里暗骂:妈的,犯蠢了,我一般都是一次性买很多马票修改,没想到会遇到马场没开门的情况。

姜宝山打开麻袋,又从浴缸下拿出一块砖:“我平时最恨别人骗我,不过你们俩,我倒要谢谢了。以前我只拉货,这回直接交货,不得再多挣好几万?”

恐惧到一定程度之后,我居然变得无比冷静:“就算是死也让我做个明白鬼,张志勇在哪儿?”

“张志勇?几个月前我拉过他,他一直求我退他点偷渡费,说家里爹娘死了,还有弟弟妹妹要读书。他现在应该享福了,不知道活在哪个有钱人身上爽着呢。”

晕倒之前我脑袋里居然浮出一个可笑的想法:我这腰子不知道会被哪个富商高官拿去,希望他们以后善待它,毕竟我还没用过几次呢。

我没有死,不然,我也不会在多年之后记下这些事。再次迷迷糊糊恢复意识,我听到耳边有小声的抽噎,睁开眼发现自己正躺在桑塔纳的后座上,前面驾驶座好像坐着姜宝山,但他正和李燕拥抱着哭泣。

听到我起身的动静,“姜宝山”转过头,我吓了一跳,刚要闭眼继续装死,这才发现前面的人竟然是红姐,她脸上挂着小胡子,戴着顶滑稽的鸭舌帽,看起来古怪又好笑。

我挣扎着坐起来,一把拉开副驾驶前的储物箱,那只装满空气清新剂的小喷壶正安静地躺在这里。我长舒一口气,果然,我的后手救了我们一命。

他说周一要送我去上班,又在周日晚上向红姐求婚,还答应和李燕离婚。他这一切做得都太赶了,

于是我特意去买了个一模一样的小喷壶,在里面装了用花生酱稀释的水,放在他常用的地方,又把装有空气清新剂的喷壶藏在副驾驶前方的储物箱里。

我本来计划周日姜宝山求婚的时候,就把钱拿到手。如果中间出了意外,他在用车的时候,

到了周一他送我去上班时,我会把真正的喷壶换给他,再找机会出来跟红姐汇合。

我的直觉救了我们一命。姜宝山把我拍晕后装进了麻袋,扛着我来到地下停车场,装进后备箱里。接着又是一套常规的流程:打开我换过的喷壶。

老天保佑,恰好琦琦和几个小孩在地下停车场玩耍,见到了休克的姜宝山,就想回家找妈妈。

李燕跟红姐摊牌,之前一直负责给姜宝山清理卫生间,她也想过报警,但又怕被姜宝山还有他背后的人报复,还会连累孩子。

形势瞬间攻守逆转,卖货的商人变成了被卖的货品。红姐被李燕的行为吓住,但很快也反应过来。这种交易就像下水道里的老鼠,谁都不能见光。

她穿上姜宝山的衣服,打扮了一番,按电话里的要求,把车停到一个停车场里最靠里的位置,然后带李燕离开。

半个小时后,二人再进去开车,车上的姜宝山已经消失了,车上多了一个麦当劳的纸袋,里面装着十万港币。

回到那间破屋子,李燕不容我俩拒绝,把十万块港币全塞给我和红姐。她说砸烂姜宝山的头的时候,自己就想好了,他们俩是合法夫妻,只要找不到姜宝山,那他的钱,就都是自己的。

她告诉我俩,自己准备一口咬死,姜宝山打完自己后就出门了,不知道他去了哪里,这样

姜宝山那个畜牲,还在她的股沟处用烟头烫了三个疤。他跟红姐说,这是生猪出栏时的质检,红姐要做他一辈子的“猪”。

整理刘志骗局的时候,我经常会看到一些毫不高明,甚至简单到显眼的骗局,比如刘志诱骗姜宝山赛马,先赢后输,只要看过一点电视剧,就知道这个骗局。

但后来我发现,我能清醒看待这个骗局,并不是因为我多聪明,只因为我是局外人。当局者迷,旁观者清。

人一旦入了局,就很容易上头,觉得自己是幸运儿,这场赌局是扭转命运的机会,一定要抓住,就这样上了钩。

人们总觉得自己聪明,能辨别骗局,但其实在骗局面前,人是平等的。一个最简单的骗局,只要掐住了特定的要害,就能骗过最聪明的人。