金沙娱乐- 威尼斯人- 太阳城 -澳门在线娱乐城王巍:长江中游地区的文明化进程

金沙娱乐,金沙娱乐城官网,金沙娱乐城app,金沙娱乐城,金沙赌场网站,金沙博彩,金沙集团官网,金沙赌场网站,金沙官网,金沙app,澳门金沙娱乐城官网,威尼斯人,威尼斯人官网,威尼斯人博彩,威尼斯人app,威尼斯人平台,澳门威尼斯人官网,威尼斯人网址,威尼斯人赌场,太阳城,太阳城娱乐,太阳城app,太阳城app下载,太阳城集团,太阳城赌场,太阳城网络赌博平台,太阳城集团官网,太阳城网站注册,太阳城注册网址,澳门赌场app,澳门赌场官网,澳门赌场在线中华文明探源工程是国家“十五”重点科技攻关项目,是继夏商周断代工程之后,又一项由国家支持的多学科结合、研究中国历史与古代文化的重大科研项目。中华文明探源工程通过探析我国各区域的文明化进程,以丰富的考古资料实证了中华大地5000年的文明史。本文在介绍中华文明探源工程的基础上,以近年来考古发掘成果为基础,从农业的萌芽、文明的奠基、文明的起源、文明的加速、区域文明的鼎盛、文明的转型、融入王国文明等七个阶段来探究长江中游地区的文明化进程,认为长江中游是史前文化比较发达、文化内涵颇具特色的区域,它经历了同长江下游、黄河中下游地区大体同步而又具有自身特点的文明化进程,长江中游地区在同周边其他区域文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。

中华文明探源工程是一个全国性工程,探析各区域的文明化进程。长江中游是我们进行探源工作非常重要的一个区域。今天利用这个机会,把我们进行中华文明探源工作的一些体会,尤其是在长江中游做探源工作的体会跟大家介绍一下。

中华文明探源工程是继1996年到2000年开展的夏商周断代工程之后,又一项国家支持、科技部立项的多学科结合的一个重大科研项目。该项目从2001年预备性研究到2004年正式启动,截至2023年,中华文明探源工程进行了20多年。

有关中华文明探源工程的特点,我概括成“几个多”。一个是参与学科多。探源工程由科技部立项,目前正在进行之中,大概涉及20多个学科,涵盖物理、化学、天文、地质、生物等。二是参与专家多。据不完全统计,课题组有400多位专家,其中有一半是教授、研究员,还有多位中国工程院院士、中国科学院院士和中国社会科学院学部委员。三是历时时间长,截至2023年,这个项目已经有20多年了。四是新发现多。自启动以来,以探源工程为契机或者涉及的考古发现有10多项入选了年度十大考古新发现、中国社会科学院考古学论坛的六大考古新发现,尤其是像浙江良渚、陕西石峁、山西陶寺,包括湖北的石家河等在内的重大考古发现,可以说意义重大。中华文明探源工程也入选了世界九大重大研究成果。

探源工程研究的时空范围很广。空间范围是黄河上中下游、长江上中下游、辽河流域和河套地区,时间段是公元前3500年到公元前1500年之间的2000年。为什么选择这些区域?因为这些区域的考古工作做得比较扎实,地区考古文化的体系大体建立起来了。为什么是公元前3500年到公元前1500年呢?因为公元前1600年是中国历史上商王朝取代夏王朝,相当于我们商王朝的早期。公元前3500年这个时间,就是传说中黄帝炎帝的那个时候,或者是略早一点。

探源工程研究的核心问题是什么?第一个大问题是核实中华文明是何时形成的?是否确有5000年的历史?还有就是如何形成的?怎么样起源、形成、发展?经历怎样的过程?为什么会经历这样的过程?第二个大问题就是中华文明以黄河中游为中心或者以黄河为引领的历史格局是何时、如何、为何形成的?比如说,我们长江中下游也曾经有很发达的史前文化,乃至史前文明。但是,为什么是中原地区形成了中心和引领?这也是我们要研究的问题。还有跟这两个相关的就是判断何时进入文明?与之直接相关的就是文明形成的标志。

什么是文明?每个人有每个人的理解。但是,我们在这里说的文明是指人类文化和社会发展的高级阶段。有学者认为文明起源就是国家起源,文明起源研究就等于国家起源研究,我一直不同意这种说法。我觉得文明包括物质文明、精神文明和制度文明。研究制度文明、社会变化相当于跟研究国家是一致的,物质层面的发展和精神层面的发展也是要研究的。所以,我一直坚持研究文化和社会。正是这样,研究中华文明探源工程,当然要研究王权、国家,同时要研究当时的生产,研究当时农业的状况、主要的农作物和各种农作物种植的比例,研究手工业发展的状况。然后,研究精神层面,包括信仰的发展、祭祀的发展,以及它们和王权、国家的关系。

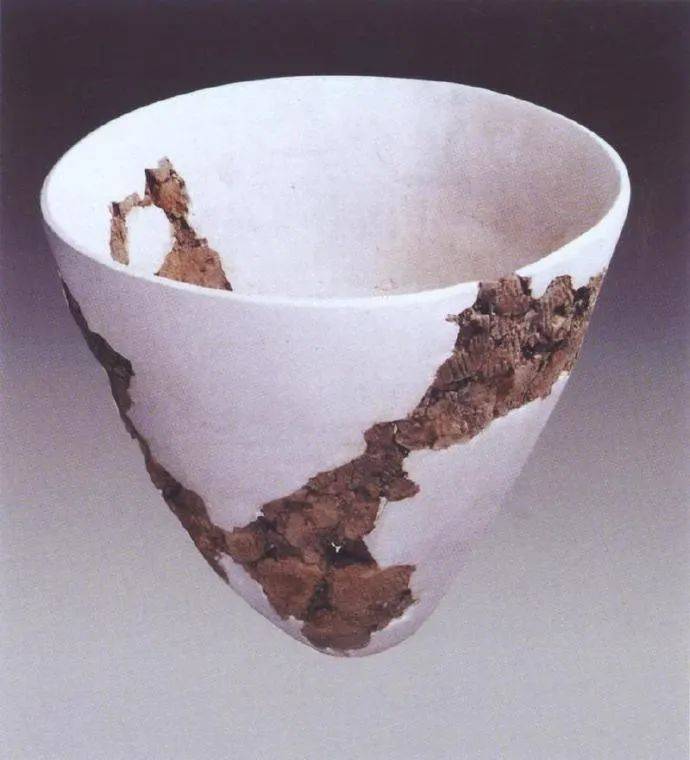

还有一对关键词是分工与分化。有些学者否认分工这一事实,说中国早期农业、手工业没有分工,两者一直结合在一起。但高技术含量的手工业,包括琢玉技术的高度发展,不是小农户能够做到的,包括那个厚度为03毫米的蛋壳陶制造起来需要相当高超的技术,就是我们现在复制也非常困难。所以,高技术含量手工业的专业化肯定是存在的。当然,还有脑力劳动、体力劳动分工。农业发展到一定阶段,生产资料有了剩余,不是所有的人全部的精力都要用于生产,有些人可以脱离劳动,从事祭祀、管理等。还有分化,就是农业生产发展出现剩余,权贵或者掌握权力的人在分配财物的时候,或在分配战争战利品的时候,给自己的家族多留一些,渐渐地就出现了社会贫富的分化。然后,社会管理层渐渐地成为主宰,出现了尊卑贵贱的分化。所以,分工和分化的加剧,形成了阶级、王权和国家。“国家是文明社会的概括”恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,载中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编《马克思恩格斯选集》(第四卷),人民出版社,2012,第176页。,文明是在国家的组织管理下创造的物质文明、精神文明和政治文明的总和。在没有国家出现之前,我们也会有各个方面物质的、精神的乃至社会的进步。但是,没有国家的出现,它和文明社会还是有距离的。

我们提出了一对概念,就是文明起源和文明形成。我们坚持文明起源是史前的文化发展和社会分化的开始,而文明形成是史前文化社会发展的新阶段。所以说,从文明起源到文明形成,文明因素实现了从量的积累到质的变化,质变点是王权和国家的出现。社会上乃至学界就出现了一种声音,中华文明不止5000年,而是8000年。为此,他们还举了一些例子,比如说,8000年前就有用鹤的尺骨做的骨笛、有龟甲刻画的符号等,就是想说明中华文明不是5000年而是8000年,这是把文明的起源和形成搞混淆了。原始社会基本人人平等,刚刚出现一点分化的迹象。然后,社会的物质生产有所发展,应该是文明起源的阶段。所以说,文明的起源和形成是前后两个相衔接的阶段。文明因素从量的积累到质的变化,质变点是王权和国家的出现。

36年前我在日本留学,看到日本出版或者翻译的研究文明的书中说,埃及文明、两河文明5000年,印度河文明4500年,中华文明3300年。中华文明是从商朝建都殷墟开始算起,因为那时候流行的是以冶金、文字、城市作为文明三要素来判断进入文明社会。商朝建都殷墟那时候是符合的,但是更早时期没有发现商代早期的文字,也没有发现夏代的文字,所以就没有被列入文明的系列。我们认为文明是一个整体,虽然它会有一些因素的表现,但绝对是一个整体。所以,它会有生产的发展、社会的分化、精神生活的丰富,它应该有一个整体的评判和表现。我们对这三要素进行了研究,研究这三要素是怎么来的。我们发现它就是从埃及和两河流域文明中概括出来的,这两个地方的文明是符合这三要素的。

但是,放眼世界,比如中美洲文明就不太符合这三要素。中美洲玛雅文明的王权非常发达,十六代的王都有画像,然后也有金字塔等,但是它并没有冶金术。南美洲的印加文明,马丘比丘并没有使用文字的痕迹。但是并没有因为缺这三项的某一项而否认中美洲的文明不是文明,说明这三要素并不是不可或缺的。我们就依据中国的材料做工作,看看是不是能概括出符合中国实际的文明社会的标准。

中华文明探源工程设计了八项标准,最后又把八项标准概括成三要素:第一,生产发展、人口增加、出现城市;第二,社会分工、社会分化不断加剧,出现阶级;第三,权力不断强化,出现王权和国家。国家的出现是进入文明社会最主要的标志。但是在没有当时文字记载的情况下,根据什么判断它进入了国家?其实,王权和国家的出现在考古遗存上能够得到反映,能够看到特征。其有以下五项特征,第一是都城的出现。什么是都城?规模宏大,需要很多人力来建造。当时,它是政治、经济、文化的中心。第二是宫殿的出现。什么是宫殿?规模大、制作精致的建筑。因为有国就有国王,高等级的人要居住的地方显然是不同于一般的,是规模巨大、制作精致的高等豪华建筑。第三是大墓的出现。大墓是规模巨大、随葬品丰富的墓葬。第四是礼器和礼制的出现。什么是礼器和礼制?礼器表明等级身份,是只有高等级的人才能享用的东西。第五是大墓武器随葬、宽大壕沟乃至高大城墙、地位低的人给地位高的人随葬等的出现。所以,如果一个遗址能够符合上述特征,哪怕它没有冶金术,哪怕没有使用文字的证据,也可以判断它进入了文明社会。

什么是文明化进程?国外也称社会复杂化,就是一个区域从社会开始出现分化算起,一直到文明的形成这样一个过程。

大致归总一下,长江地区的文明化进程可以分成七个阶段:第一是农业的萌芽;第二是文明的奠基;第三是文明的起源,体现在高庙文化、汤家港文化这一阶段;第四是文明化进程的加速,体现在大溪文化、油子岭文化的阶段;第五是区域文明的鼎盛,代表是屈家岭文化和石家河文化;第六是文明的转型,就是后石家河文化时期;第七是融入王国文明阶段。

首先是玉蟾岩,它的陶器是目前世界上最早的一批陶器。考古年代测定为16000年前甚至接近20000年前。起码在15000年之前,中华大地上,尤其是以长江中游为代表,包括万年仙人洞,桂林的甑皮岩、大岩,已经开始有陶器出现。陶器的出现,是人类历史上一个了不起的进步,是手工业的一个重要的进步。有了陶器,采集的物品有一个可以盛放的地方,更重要的是陶器有炖和煮的功能。

玉蟾岩遗址出土的陶釜(不晚于公元前18000年)是中国已知最早的陶器之一,用于炊煮食物

大约在距今万年的世界范围内,都出现了农业生产活动,长江中下游是种水稻,华北地区是种粟和黍,西亚地区是种小麦。为什么都是万年前?因为13000年前冰期结束之后,气候快速转暖。到距今11000年前左右的时候,植物性食物生长非常茂盛。人们从中发现了后来成为农作物的野生粟和黍、野生稻、野生麦,然后开始利用。西亚地区有一个前陶新石器时代,此时农业生产活动出现了,当时也有磨制的石器,但是没有陶器。我们这边陶器的出现、磨制石器的出现和农业的出现大致是同步的。最早的陶器,除了盛东西之外,还有炊煮的功能,比如说可以用陶器来盛放采集的野生种子、果实,炊煮食物。那西亚地区的人们怎么办呢?当时他们没有陶器,无法煮炊,主要就是把麦之类的磨成粉,和成面,然后在烧热的石头上给它摊成囊。所以,陶器在西亚地区出现得比较晚,比我们晚好几千年。

下一个阶段是文明的奠基,农业初步发展,村落开始出现。湖南澧县彭头山遗址,距今9000年左右,其周围有一个围沟的村落,说明当时人类已经到平原地方来定居了。其中,八十垱遗址,发现了壕沟,壕沟的内侧好像还有土埂,说明当时人类已经有意识地规划自己的居住环境,比如防止水患等。八十垱遗址出土了碳化稻、手工制品和苇席,同时期苇席在长江下游也有出现。这个时候,在农业中,稻作农业开始占一小部分的比例,为文明的起源、形成、发展奠定了基础。

下一个阶段就是7000年前左右的城背溪“太阳人”。这时候的陶器制作相对比较精致,开始出现了跟精神信仰有关的因素,比如说著名的太阳人,一个太阳下边一个人这样的形象,在各地都开始出现了。这一图腾的出现反映了人类对自然界的认识。

城背溪和贾湖遗址的陶器文物,基本处于同一时期。在长江下游的跨湖桥遗址,也发现了残长5.8米,总长8米的独木舟。可以看出,这个时候各个区域之间的交流已经出现。

还有精神生活丰富的例子。以湖南高庙文化为例,在白陶上刻画出类似神或者人、神人的图案。这样的图形在多个陶器上都有出现,它应该是当时人们的信仰对象。精神生活丰富了,才能出现这样复杂的图像。

高庙文化出土了用瓷土烧造的陶器,叫白陶。白陶在中国南方有广泛的分布,甚至在中国黄河流域也能看到迹象。白陶应该是长江中游文化对周围的影响,将陶器烧制成白色当然比那种灰的、红的有特点。

文明进程加速阶段大约是在6000年前,整体的文明进程可概括为“六千年加速”。大溪文化包括汉中地区的油子岭文化处于这个阶段,代表性考古发现就是目前能够确认年代最早的古城——河南澧县城头山遗址。圆形的城址,周围有一个数十米宽的壕沟,城内有明显的城墙。很多学者认为这个城墙可能主要是防洪功能。值得注意的是,大约在6000年前,各地开始出现武器——石钺。在中国的史前时期,无论是南方长江流域,还是北方黄河流域、辽河流域用的武器都是这种斧钺。武器的出现肯定是战争的一个征兆,再加上这种防御设施,所以这个城墙的用途也可能是多方面的。城头山遗址作为一个面积巨大的遗址,其在当时很可能是长江中游的一个政治中心。当然,也许那时候,长江中游存在多个中心,我们现在只发现了这一个而已。原始信仰方面,城头山遗址出土了被认为是跟祭祀有关的祭台。

讲到信仰,要举黄梅焦墩“卵石摆塑龙”的例子,焦墩遗址距今有6000年的历史。这个龙的出现并非偶然。恰恰在这个时期,河南濮阳西水坡遗址是6500年前到6000年前,发现了由蚌壳堆成的龙虎,东边是龙,西边是虎,而且跟后来两汉时期兴盛的东青龙西白虎方位的说法是吻合的。所以龙信仰的出现至迟在6000年前,无论在黄河流域还是长江流域都出现了。这是精神世界丰富的一个反映。

区域文明的形成是屈家岭文化时期,鼎盛应该是在石家河文化时期。长江中游地区史前时期城址,很多都是在屈家岭文化时期出现,一直延续到石家河文化时期,城垣规模在不断扩大,后来又有数量的增加。屈家岭文化时期,城河遗址利用河流、河道组成内壕、外壕,有大型的院落和疑似广场祭祀区、墓葬,跟祭祀、信仰相关的遗物都出现了。

我们非常关注社会分化。城河遗址王家塝墓地贫富分化就比较严重,小墓仅仅随葬若干件陶器,但是大墓,不仅规模大,随葬品相当丰富,还有合葬墓和有棺有椁的墓葬。高等级的男性墓葬往往随葬武器,这是军事权力的象征。

再举一个例子,屈家岭文化时期的澧县鸡叫城。鸡叫城在7000年前是个小村落,然后不断地发展,到距今6000年至5000年的时候,已经发展成为一个由外、中、内三重环壕构成的40万平方米的城镇,有高等级的建筑。高等级的建筑里,都城、宫殿、大墓、礼器都有,面积大约420平方米,加上外边的630平方米的回廊,这就是一个超大型的建筑。

现在看一下距今5500年到5000年期间全国的文化景观。这个时期,各地区普遍是生产发展,精神生活丰富,社会出现明显的阶层分化、贫富贵贱的分化。屈家岭文化中期大致是这样的一个时期,到晚期达到一个高峰,然后转到石家河文化时期。这个时候,长江流域的良渚文化还没有出现。崧泽文化的晚期也出现了明显的社会分化,大汶口文化时期社会分化也在加剧,此时已到了文明社会的门槛。各地区之间相互交流,包括龙的信仰,包括以玉为贵的理念,甚至包括用石钺来彰显军事权力等,它们之间有很多共同的东西。

特别值得一说的是屈家岭文化,在屈家岭文化的中晚期,应该说其发展达到了空前的程度,内部的社会分化加剧,即权威阶层出现,并向周围辐射和扩张。再举几个例子,陕西华县全户村、河南驻马店、陕西蓝田泄湖、郑州大河村、商洛紫荆,汉水流域萧县、邓州,甚至在天马曲村,都能够见到屈家岭文化因素,显然有一个屈家岭文化向周围扩张,特别是向北挺进的趋势。

特别值得一提的是2021年入选十大考古发现的南阳黄山遗址。距离南阳黄山遗址3公里处有一个独山,该山是产玉名山。在5500年前到5000年前的时候,黄河中游的仰韶文化部落占领黄山,在这里办过玉器作坊。从发掘的情况来看,这个玉器作坊规模很大,面积在150平方米左右,分为多间,每个房间负责不同的制作工序,包括从玉坯料的送取,一直到最后的琢磨。大约5000年前,屈家岭文化部落北上,依靠军事力量驱逐了仰韶文化部落,占领了玉料资源,当时屈家岭的人使用他们的陶器来做玉器加工。从出土情况看,治玉的工具和玉石制品有45万件,然后琢玉工具、钻孔的工具都有发现,显然是有相当规模的人聚居在这儿。

看区域文明鼎盛时期——石家河文化时期,石家河大城当时是120万平方米,今年方勤院长说石家河也发现了外城,从方勤院长提供的图可以看出目前这个规模还比较令人信服。石家河河流的走向、进水排水、对城内的供给和预防山洪的措施,可以看出其处于长江中游地区区域文明的鼎盛时期。

考古经常有很多问题是很难回答的,比如说三房湾的红陶杯集中堆放是什么意思。个人猜想是不是在举行活动仪式,当时大家为了增进团结、彰显王权,然后仪式完了之后就扔在这儿了。这在其他地区是完全没有的。谭家岭遗址出土了瓮棺葬和大型建筑,这个发现让人震惊。所以,在后石家河文化时期有一个瓮棺葬的底部出土了大量的玉器,制作技术是同时期能够看到的最高超的。

曾经相当长的时间里有一个观点,就是这些东西是外来的,甚至猜想是不是跟“禹征三苗”有关,但是在中原地区就没有看到这些东西。方勤院长他们解释是在后石家河文化这个阶段(肖家屋脊文化),这个城仍然在使用,跟中原大禹集团的融合等有关。

长江中游有很多有特色的东西,比如说河南淅川下王岗出土的铜矛,铸造于商代晚期。形态上,它有一个特色的弯钩,这个样式在中原很罕见,后来追溯到新疆北部以北的青铜文化,可以看出文化交流已经到了这么远的地方。

长江中游丰富的考古发现实证了我国百万年的人类史、1万年的文化史、5000多年的文明史。文化发达表现为制陶技术久远,至少15000年前我国就已经发明了,而且很有可能就是在长江中游发明的,因为在长江下游没有发现1万多年前的相关遗址。此地文化内涵颇具特色。

(二)长江中游地区经历了同长江下游、黄河中下游地区大体同步而又具有自身特点的文明化进程

长江中游地区的文明化进程反映出了万年奠基、七八千年起步、6000年加速,5000多年进入,4100年转型、3600年融入中原引领的王国文明格局中的发展特点。万年奠基,是以彭头山文化为代表的。七八千年起步,表现是精神层面的丰富、陶器的进步。

长江中游这一带,比如说彭头山、八十垱,因为聚落内部的考古发掘工作相对地做得比较少,是不是出现明显的分化并不十分清楚。贾湖一直到第八次发掘,才发掘到明显分化的现象,我们说高度关注七八千年,并以高庙为代表,是因为此地的精神文化那么丰富,那肯定有一些人是祭司,他的身份地位不同于一般人,那他是不是在财富、地位上会在考古上有所反映,这个是需要研究的。

6000年加速,就是6000年前到屈家岭文化的这个阶段。比如从大溪转到屈家岭,屈家岭文化早期的状况、社会分化的情况,都是我们需要研究的。长江中游地区文明化进程虽然大体上跟长江下游、黄河中下游同步,但是各个阶段,都相对欠缺一些关键的资料。

距今6000年左右开始,长江中游的文明中心由澧阳平原转移至江汉平原,石家河成为长江中游区域文明的中心,但是也不排除江汉平原自那时候就是一个中心,是和澧阳并列的两个中心之一。然后以屈家岭、石家河文化的发达为标志,形成了一统长江中游的格局。

距今6000年左右,江汉平原很有可能是相对独立的一个中心,最有特点的是关于鼎的使用,用鼎是黄河流域的传统。但是大溪遗址只有炊器而不见鼎,所以它的系统是不一样的。这一带跟黄河中游更接近,跟黄河中游的互动显然要比澧阳平原频繁。

中原地区仰韶文化,尤其是距今6000年到5000多年,它的彩陶工艺向周边地区辐射扩散。最早是在陕晋豫交界区,包括甘肃南部一个比较小的范围。图案是以鱼纹为主,在6000年前的时候,花和鸟的图案取代了鱼纹,彩陶工艺扩展到河南全境、山西南部等。等到距今5400年到5000年的时候,扩展到长江上中下游、黄河上中下游和河套地区乃至辽宁西部。

距今5000年前后,长江中游地区构成早期中华文化圈的重要组成部分,是中华文明从多元起源到一体化伟大进程的深度参与和积极贡献者。长江中游地区在同周边其他区域文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。

长江中游对中华文明的贡献,即将最早的陶器的发明时间提前到不晚于一万五六千年前。另外,以高庙文化为代表的文化展示出了丰富的精神世界。再晚包括漆器的发达、纺织丝绸的技术、曾侯系列墓所反映的以曾侯乙墓为代表的高度发达的礼乐文明等很多方面。此外,稻作起源也是长江中下游,而且水稻的发明是中华文明对世界文明重大的贡献。

长江中游基于其地理位置,在跟中原地区互动的同时,也与长江下游及长江上游互动。比如长江上游地区的青铜冶铸技术,很有可能不是来自中原地区,而是从长江中游传过去的,包括稻作技术也是类似的传播途径,长江中游这一带的先民对于后来古蜀文明的形成也做出了重要的贡献。

以上就是我通过考古看到的长江中游文明起源和形成的历史格局。当然还有很多谜题,也有很多缺环。这些谜题和缺环是鼓励或者引导学者,包括社会人士,更关心和去做进一步的研究,让长江中游的文明画卷更加清晰。我们的目标任务就是在我们这一代能够尽可能地把长江中游地区文明化进程的清晰格局呈现出来,让中华文明起源、形成发展的格局更好地展现在世人和世界面前。

作者简介:王巍,历史学博士,中国考古学会理事长、中国社会科学院学部委员、中国社会科学院考古研究所研究员,主要研究方向为夏商周考古、东亚地区古代文明起源研究、东亚地区古代文化交流的考古学研究等。

文章来源:本文系根据2023年2月26日王巍研究员在盘龙城遗址博物院“盘龙城论坛”讲座时的录音整理而成。原载于《武汉社会科学》2023年第3辑 。