“自由市场”从何而来:一场思想史的祛魅之旅金沙娱乐- 威尼斯人- 太阳城 -澳门在线娱乐城

金沙娱乐,金沙娱乐城官网,金沙娱乐城app,金沙娱乐城,金沙赌场网站,金沙博彩,金沙集团官网,金沙赌场网站,金沙官网,金沙app,澳门金沙娱乐城官网,威尼斯人,威尼斯人官网,威尼斯人博彩,威尼斯人app,威尼斯人平台,澳门威尼斯人官网,威尼斯人网址,威尼斯人赌场,太阳城,太阳城娱乐,太阳城app,太阳城app下载,太阳城集团,太阳城赌场,太阳城网络赌博平台,太阳城集团官网,太阳城网站注册,太阳城注册网址,澳门赌场app,澳门赌场官网,澳门赌场在线它不仅仅是一种经济运行模式,更是一种与个人自由、效率和创新紧密相连的社会哲学。然而,它的起源和演变历程是怎样的?

“揭示思想之源的发现最令人不安。”南加州大学教授雅各布·索尔的《自由市场之梦》一书的开篇引用了阿克顿勋爵的箴言。从西塞罗的贵族道德到柯尔贝尔的国家创造市场,从荷兰东印度公司的股票市场到弗里德曼的芝加哥学派,作者以知识考古学般的精细和祛魅式的叙事,梳理和呈现了两千年经济思想史,“挖掘深藏于现代思维习惯中的、未经检验的古老假设和信仰体系”,为读者解构了新自由主义语境下自由市场理念的“自发性”与“合法性”神话。

西塞罗和斯密“致力于建立教育完善、崇尚哲学、重视农业的道德社会,认为国家是市场自由的必要条件”。那么,现代自由市场思想如何逐步演变成“一种僵化的、非此即彼的哲学”?米塞斯、哈耶克和弗里德曼等人为何会担心政府给私人生活造成的危险?国家干预经济的行为为何一概被视为“对财富创造和自由的生存威胁”?索尔认为,“回答上述问题正是本书的主旨所在”。

把目光投向历史纵深,可以发现市场并非简单的交易场所、自然的演化扩张、未经开垦的荒野、真理的线性积累,而是人类将自身欲望投射到历史幕布上的皮影戏,是戴着理性面具的意识形态之战,是权力、伦理与技术共同浇筑的巴别塔。在这里,宗教的救赎焦虑、帝国的殖民暴力、权力的齿轮咬合、启蒙的理性傲慢,交织而成卡尔·波兰尼所言的市场经济与社会关系的嵌入、链合和分离、脱嵌。

在索尔看来,要理解现代自由市场思想,首先要溯源至曾任罗马共和国执政官的马库斯·图利乌斯·西塞罗的哲学。西塞罗认为,既然自然在造人之初就有分别,那么人类自身理应效法而非徒劳地追求平等,“真正的政治和经济自由只属于拥有土地的少数人”。人类“通过践行贵族农耕制度、合乎道德的行为和政治”,就可以让自然成为无限的、自我延续的财富来源;类似地,共和国的领导者通过遵循斯多葛派的道德戒律和无私地为国家服务,就可以“效仿稳定的自然律,维系一个能够自我延续的财富体系”。

不过,“经济学永远不会脱离它所处的特定历史、文化和物质条件”,西塞罗的经济愿景体现的只是“持续了近500年的罗马共和国的价值观”——他坚信贸易应为包括约700个元老院家族和3万个骑士家族在内的罗马的统治阶级服务,他认为理想的市场交易应在以务农为生、遵守共和国法律的贵族之间进行,他提出受过教育、拥有土地、处于同一社会阶级的人之间的友谊可以产生信任和组成稳定的、良善的市场社会,并和元老院阶级、共和制一道形成罗马不可改变的自然秩序。

西塞罗的家族属于骑士阶级,“其基本身份是地主和农民”,姓氏意思是“鹰嘴豆”,“略显卑微的姓氏生动地暴露了其家族的农业背景”。“一个以作品定义了日后欧洲传统贵族伦理的人,自己却从未成为真正的贵族”,但西塞罗笃信自己在《论共和国》中的论证:“无忧无虑”的富有贵族,可以唯美德为本,专注于政务;当“最好的人”以“适度的方式”实施统治时,“公民”就能在和平繁荣的社会中“享受最大的幸福”;交易行为中的“礼貌、公正和慷慨”等等这些“高尚的道德”,恰恰是通往和谐富裕社会的准则。

可以说,在斯密提出自由市场思想的十八个世纪之前,西塞罗就设计了一种“存在于志趣相投的统治阶级内部的、合乎道德的自由商业交换体系”和建立在自给自足的基础之上的、得体的交易纽带,并且认为道德和情感可以激发市场自行运转、创造经济均衡。但这种“道德经济学”的虚伪和矛盾,在四十出头的西塞罗成为罗马执政官的那一年暴露无遗:他和主张减免债务、向穷人分发土地的元老喀提林发生了冲突,批评这种改革派举动会破坏市场规则、抛弃贵族精神、威胁社会秩序。统治阶级的道德互惠和自由市场的乌托邦,竟建立在奴隶劳动与阶级特权的血腥地基之上。

基督教则改变了西塞罗体系中的商业交换的观念,在责任和美德之外,不再将欲望目为负面。如果想通过虔诚生活、拒绝财富、施舍穷人、放弃尘世快乐的方式换取天国的奖励和救赎,那么这种欲望就是道德的并会给信众带来天国的宝藏。基督教的“救赎”其实是一套由利益、选择、意愿、交换和奖励构成的经济语言,“一个以追求个体救赎和精神奖励为核心的市场随之形成”,上帝也由此进入了交换体系。

君士坦丁堡大主教约翰一世坦承:“天堂是一桩生意,一份事业……施与面包,抓住天堂。”耶稣在十字架上以“神圣的慷慨之态”流血舍身,也被米兰大主教圣安布罗斯描述成一种交换行为——人的生生死死不是为了践行空洞的共和理念,而是为了获得救赎。当圣奥古斯丁的“预定论”将财富分配归因于上帝意志,商人对利润的追逐无疑就成为彰显神意的行为艺术,“上帝用无形的手段达成了可见的结果”,这虽然不是亚当·斯密的看不见的市场经济之手,但也认同了财富可受更高层次力量调节的观念。

方济各会试图以“赤贫”对抗物欲,却最终依赖于教廷用教令的形式承认了市场机制——教皇尼古拉三世宣称修士从来没有真正“拥有”过任何东西,而且物品和财产的实际效用与价值并不固定,“取决于修士们在何处、为何种目的以及如何使用它们”。教皇格列高利一世更是认为,神职人员必须根据稀缺性和道德准则来管理财产,良好的管理就是以“慈善”为目的重新分配。不妨说,修道院的铁栅栏,已经为资本主义筑起了理性的铁笼。

罗马的衰败表明,社会崩坏时需要有力且持续的国家干预来重建市场。汪达尔人占领北非后,在地中海往来运送小麦、橄榄油和陶器的船队不复存在,罗马人口中的“我们的海”不再安全,货物自由流动是自然秩序一部分的幻觉被撕扯得粉碎。贸易和运输的阻隔、城市和商业的衰落、小冰期气候波动导致平均温度下降约1.5℃、疾病和瘟疫,都加剧了经济危机蔓延、农作物减产、人口数量下降,“整个罗马的商业体系崩溃了”,普遍的贫困接踵而来。

中世纪的商业账簿,改写了古典时代的遗产。创造财富的市场交换并不像西塞罗所想象的那样隐于自然中,“等待有德行的立法者用稳定之手维持它的运转”,也不像奥古斯丁宣扬的那样是一种预定的神圣秩序,“个体凭自由意志可以用世俗之物换取属灵之物”。相反,“人类的管理和监督,包括建立强大的政府机构和开发新技术”都是发展现代市场及其机制的必要条件。

在14世纪的欧洲,除了由国王和领主统治的封建王国,还出现了锡耶纳、佛罗伦萨、热那亚和威尼斯等一批拥有宪法和公民自由、市场成熟、物质丰饶的商业共和国,它们集聚了专业知识和创新活动,其财富来自工业、贸易和金融。管理城市的商人精英开始寻找更世俗的道德观来配合和赞美市场与财富,认为“勤劳的商人赚取财富,甚至颂扬财富,其实是一种美德”。

贝内代托·科特鲁利在《贸易艺术》中明确指出,贪婪与需求无处不在,即使是最贫穷的地方,也有市场,但为了让商业和投资蓬勃发展,市场归根到底还需要制度支持、信心和合作。科特鲁利认为,“商人是国家的资源”,“为全民福祉谋利与诚实收益是一致的”,商人对财富的渴望和诚实收益创造更大利益,促进了“人类的存续”。这种思想转型充分体现在安布罗焦·洛伦泽蒂的壁画《好政府与坏政府的寓言》中——市场繁荣与法治在画布上达成了神圣同盟,相反,“直接导致腐败,不仅破坏信任与和平,而且破坏市场本身和由此产生的财富”。

当马基雅维利提出关于个人选择和自利力量的理念,当第一批新教徒相信人可以通过恰当选择塑造自己的命运,当西方探险家开始登上新大陆,当科学革命开始影响人们的生活及思维方式,16世纪的经济思想界涌现出货币数量论、收益递减规律、进入壁垒、通货膨胀、劳动生产率、企业家精神等等大量关于市场机制的创新理论,也就不足为奇了。而当时所有的先锋经济思想家均认为,“上述概念有赖于某种形式的国家参与”。

荷兰东印度公司体现了企业家精神与审慎的国家管理的有效融合,以及市场原则与政府法规的平衡运用。让·博丹借用马基雅维利的观点论证国家稳定经济和保障市场环境的重要性,宣扬绝对君主制可以维护政治和平、推动法国财富增长,并允许市场以一种自然体系运转。类似地,杰勒德·德·马利纳也将现代思想中对立的自由市场和重商主义放在一起讨论,在《商人法》中主张国家必须从战略层面支持贸易,提出了兼顾国家干预和自我调节的自由市场机制的经济理论。英国东印度公司负责人托马斯·孟同样相信国家能利用关税保护航运业和制造业、刺激自由贸易的理念,“尽管经济史学家长期以来一直认为他们是重商主义理论家……但我们也需要将他们视为自由市场思想家的先驱”。

索尔特别介绍了法国国王路易十四的国务大臣让-巴普蒂斯特·柯尔贝尔。柯尔贝尔坚信,“欲重振商业,必先行二事:确定性与自由。”他既是威权主义的化身,又是市场信任的建筑师、自由市场的助产士。他建立王家科学院、统一度量衡、编纂商法典,试图以“国家理性”推动工业化,以“标准化”降低交易成本,以协议与平等贸易的共同利益为基础构筑平衡的自由贸易。

亚当·斯密认为农业才是一切国家财富的源泉,单靠商业无法创造财富,因此用“重商主义偏见”“商业诡辩术”“本末倒置”来形容科尔贝尔更为重视贸易和工业的视角。在索尔看来,与其说两者观点截然对立,“毋宁说他们各自代表着自由市场思想中虽不相同但彼此相关的历史分支”。然而,随着时间的推移,柯尔贝尔和他的国家主导工业市场建设的观念被“自由放任主义经济学家和历史学家”放大为自由市场的敌人,或者说,斯密之前的早期经济思想家们大都被妖魔化为干预主义、征税、补贴和囤积黄金的鼓吹者。

西班牙王位继承战争结束时,英国的债务总额达到创纪录的5000万英镑,法国的23亿里弗尔债务更是相当于1.77亿英镑,约占国民产出的70%。到18世纪中叶,这两大经济体同时遭遇了股市的重创,且仍未摆脱一连串劳民伤财的战争梦魇。借用大卫·休谟的话来说,两国都陷入了不甘在商业上输给对方的“嫉妒性恐惧”。

持续的战争,让重农学派恢复农业社会、自由市场和国家间和平的希望破灭。为了结束战争、建立持久和平、创造财富、减少公共债务负担,在能合理利用美洲无限的自然财富的假设条件下,英法两国的主要经济学家都希望能找到某种模式,用换取垄断特权作为回报让私有企业承担公共债务,同时都采取了保护性策略,以发展本国工业、争夺国际市场主导权。

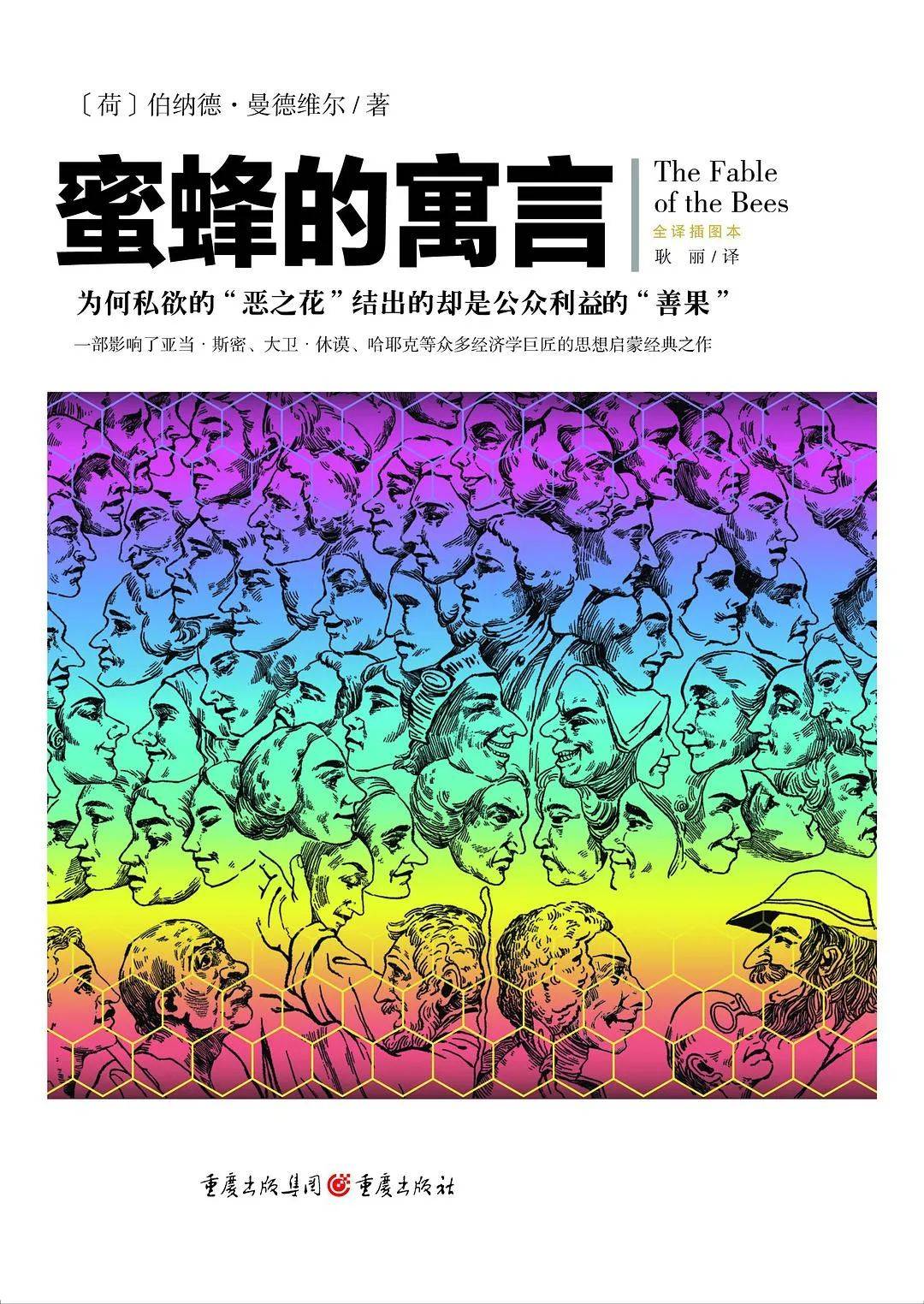

在这种社会氛围下,英裔荷兰讽刺作家、医生、经济哲学家伯纳德·曼德维尔撰写了《蜜蜂的寓言》,“自私”驱动着人类的行为,在国家这个蜂巢中,律师、商人、神职人员、地主士绅无一例外地“谎话连篇、奢侈无度、骄傲自大”;但“私人恶德即公共利益”,个体的贪婪和恶行激发了蜂巢的合作与活力、推动了财富的集体创造:“每一部分都充满恶行,但整体却是乐园。”

相比之下,亚当·斯密不认同社会本质为恶,也不相信恶习可以变成美德,对曼德维尔的犬儒主义思想感到忐忑不安,因为他相信道德对于市场运转来说不可或缺,认为唯有强大的地主精英领导下的遵循道德规范的农业社会,唯有限制商人利益、提高人们的求知欲和美德,才能创造和维持自由市场。而在索尔看来,《国富论》清楚地显示出斯密“并非现代意义上的经济自由主义者,更不是自由至上主义者”,而是一个不信任商人和公司并且推崇强大的精英政府、殖民统治、奴隶制、公共教育和特定关税的道德哲学家。

但是,大多数现代经济学家却进行了以偏概全的误读。例如,米尔顿·弗里德曼将斯密“看不见的手”的论述理解为呼吁将政府排除在经济生活之外,声称斯密的“核心主张”是经济合作应“完全自愿”,“没有外力,没有胁迫,没有对自由的侵犯”。然而,如果将斯密关于市场自由的论述放在历史背景下去考察,就会发现他的观点与现代自由市场思想家的相去甚远——《国富论》只是在商业与帝国双双崛起的时代,雄心勃勃地试图调和农业寡头统治与自我调节市场的愿景。斯密认为,人类的道德行为、爱和合作可以保持社会机制平衡和永续运动,市场可以靠道德和交换来维持,社会的领导者必须通过在政治上支持农业部门来创造经济均衡,并可以通过这种方式再现西塞罗所倡导的罗马美德。

不过,任何人都不能脱离自己身处的时代和认识的局限性。《国富论》曾于1778年、1784年、1786年和1789年四次再版,对关于斯多葛主义和其他主题的章节进行了大量修订,但从未提及这些年间出现的技术进步和生产变化。斯密曾经帮詹姆斯·瓦特在格拉斯哥大学实验室谋了个职位,然而“没有证据能够表明斯密理解工业织布机和工厂的真正经济意义,甚或瓦特蒸汽机的变革力量”。

斯密对奴隶制的认识也带上了时代烙印,他相信法国奴隶制采用了“温和的手法”,让受奴役的人更忠诚、更有效率,能在朝“自由仆人”转变的过程中将自身利益与奴隶主的利益联系起来;但在奴隶进化到更高的道德和社会境界前,“看不见的手”对奴隶并不适用。当然,这和威廉·配第将爱尔兰天主教徒的财产分配给更高效的英国圣公会教徒可以让爱尔兰更富裕的观点不相上下,更是远好于荷兰学者胡果·格劳秀斯以自由权利为名对奴隶制的辩护——上帝给了俘虏“自由的”选择,沦为奴隶远比死亡好得多,因为“生命比自由更可取”。

与斯密一样,马歇尔也是一位道德哲学教授。他重视总量和边际效用价值,但也念念不忘寻找经济的规律,以期让经济学成为类似于物理学的自然科学。在马歇尔看来,只有市场才能解决经济问题,生活水平终究会提高,社会终究会向前发展。但在他去世短短五年后,大萧条就彻底粉碎了古典经济学“市场自动均衡自我修复”的神话。

在全书的十五章中,索尔仅仅用一章的篇幅,来剖析20世纪的自由市场思想家如何“执迷于市场的力量,越发固守市场自行运转、政府不应干预经济事务的正统理论”。弗里德曼将斯密的思想简化为“政府最小化”,哈耶克则从冲突的角度看待自由市场——人们要么选择不受政府控制的经济自由主义,要么就将受政府奴役。这些经济学家不再只是书斋中的学者,“容不得与自身思想的细微出入或抵牾”;这种经济学也和政治学一样,成了非此即彼、非黑即白的战场,坚持认为纯粹的个人欲望和能动性是一切社会利益和经济利益的催化剂,而任何偏离这一观点的体系都是可疑的。索尔指出,“这种态度与其说是一种学术立场,毋宁说是一种信仰”,似乎有着“特殊的偏执、意识形态固化和短视”。

在索尔看来,自由市场经济学家抱持着“一种笼统的、乌托邦式的信念”,认为经济只有以纯粹均衡的形式运转才能无虞,坚信“只要通过供给和需求激发增长,市场体系就能奇迹般地实现自我维系,政府在此过程中仅起到微乎其微的作用”。这种自由至上主义和极端个人主义的主张,体现了古老的重农学派思想,即“创造财富的人理应在社会中享有特殊地位”,社会必须秉持简单的自由放任主义原则。但真正的问题在于,“哪些版本的自由市场思想依旧有效?”

索尔指出,政府和市场都不可能完美,市场或自然也不会按照人们设计的最佳计划亦步亦趋,“对于一切宣称经济体系可以自我维系或在没有明显政治干预的情况下保持平衡的说法,我们都应予以怀疑”。考虑到近几十年来的放松监管和自由贸易、经济危机和政府救助的周期性循环、贫富差距扩大以及战争、气候、公共卫生等问题,理想中的均衡似乎遥不可及,政府扮演的角色却变得愈发重要,“若断言国家总是对经济产生负面影响,那既是学术上的懒惰,也会造成误导”。

阿玛蒂亚·森,经济学家,1933年出生于印度孟加拉湾,1955年在英国剑桥大学获得博士学位,其后先后在印度、英国和美国任教。他因为在福利经济学上的贡献获得1998年诺贝尔经济学奖。新京报制图/刘晓斐。

另一方面,各国都会依自身状况选择特定发展路径的经济模式,并根据实际情况不断调整,“除了无政府地区之外,所谓正统的自由至上主义自由市场模式并不存在,也从未存在过”,大多数发达经济体会采用混合模式,即“自由社会民主和具有普遍性的自由市场机制,加上政府对经济的广泛监督和参与”。德国的社会市场经济、北欧的福利资本主义等,均是对自由市场单一叙事的超越。类似地,“中国领导人看到了被弗里德曼忽视的东西,即不同程度的私有财产、效率、积极进取的企业家精神等自由市场理念可以与国家监管并行不悖”。与普适的经济学真理相比,更为重要的或许是因地制宜的制度创新。

斯密在《道德情操论》中指出,在自私或利己之心之外,支配人类行为的还包括自爱、同情心、追求自由的欲望、正义感、劳动习惯和交换倾向等动机。阿玛蒂亚·森在《伦理学与经济学》中则分析到,经济学从亚里士多德开始就具有基于两种人类行为目的和两类方法的两个源流:其一是对财富的关注,对应着工程学的方法;其二是更深层次上的目标追求,对应着伦理学的方法。但现代经济学的数理化、逻辑化、形式化转向,导致经济学的伦理学维度被忽略甚至遗忘。

自由市场可谓是未被驯服的普罗米修斯之火,它既可能照亮人类前程,也可能焚毁文明根基。对西塞罗来说,“比财富更重要的是与自然和谐相处,培养学识和友谊,恪守道德约束。”索尔认为,拯救我们的不能仅仅依靠信奉市场,更要靠坚守这些古老的美德。在笔者看来,自由市场的真正敌人不是政府干预,而是那些将其神化为历史终结的意识形态囚笼;相应地,自由市场的生命力,恰恰在于其作为社会实践的开放性,在于兼容多元价值、适应本土语境、重建社会契约,在于让经济增长服务于人的尊严。返回搜狐,查看更多